Le biomimétisme

L'hydrophobie au coeur des innovations

Introduction

Cette année le biomimétisme est proposé dans le thème Structure des TPE. Nous avons donc choisi d’étudier un processus qui s’introduit dans le biomimétisme : l’hydrophobie.

- Quels sont les mécanismes et applications de l'hydrophobie ?

Mimer la nature ?

Quelques exemples du biomimétisme dans l'industrie

Qu'est ce que l'hydrophobie ?

Le premier avantage qui nous vient à l’esprit lorsque l’on parle d'un matériau hydrophobe est bien évidemment qu'il peut repousser l'eau qui lui tombe dessus. Ce point intéresse les industries, qui innovent sans cesse afin de rendre nos objets du quotidien moins salissants au contact d'un liquide.

L'hydrophobie dans l'industrie

Les T Shirts hydrophobes

Les chercheurs sont arrivés ainsi à créer un tissu qui selon eux est « non mouillable » Ainsi ; de nouveaux types de T-Shirts sont apparus sur la marché . La propriété hydrophobe de ces T-shirts est due à la nanotechnologie qui permet de repousser tout liquide . En effet, les fibres de ce textile sont tissées extrêmement serrées. C’est cette structure qui confère la propriété hydrophobe au T-shirt, car les fibres sont tellement proches que l'eau ne passe pas.

Les sprays

Il existe des sprays comme l’Ultra Ever Dry qui sont des traitements chimiques apparus récemment. Ils rendent des surfaces comme les tissus ou les chaussures hydrophobes. Ces sprays sont composés de nanoparticules qui vont se fixer à la surface et faire en sorte que l'eau ne s'y accroche pas.

Peinture hydrophobe

En 1999, l'entreprise de peinture allemande Sto a créé, une peinture pour les façades qui s’inspire des principes des feuilles de lotus. Celle-ci présente des caractéristiques hydrophobes . De cette manière, cette peinture se nettoie très simplement avec l'eau qui emporte les poussières déposées sur la façade, surtout en ville à cause de la pollution. L’enjeu était donc de créer une peinture qui, après étalement sur une façade, resterait toujours propre grâce à la pluie.

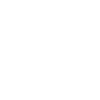

Polarité des molécules

Les molécules hydrophobes sont généralement composées de carbone et d’hydrogène car ces deux atomes présentent une différence d’électronégativité très faible. Ainsi, la liaison n’aura pas de moment dipolaire.

La tension de surface

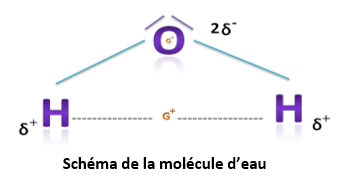

- A l’intérieur d’un liquide, les molécules interagissent entre elles : c’est la cohésion. L’attraction entre ces molécules se compense.

- A la surface du liquide, il y a beaucoup moins d’interactions entre les molécules. Elles ne peuvent interagir qu’avec leurs voisines latérales et inférieures. Ainsi, à la surface du liquide, les forces de cohésion ne s’équilibrent pas symétriquement.Cela s’explique par un phénomène appelé tension de surface, ou encore tension superficielle.

- La tension superficielle caractérise l’aptitude qu’a la surface d’un liquide à prendre la plus petite valeur possible dans un milieu donné. Elle caractérise également la cohésion d’un liquide puisqu’il faut vaincre les forces de cohésion internes de celui-ci pour accroitre cette surface.

sphère.

Mécaniquement, la tension superficielle s’exprime comme une force s’opposant à un accroissement de surface et rapportée à l’unité de longueur. L’unité utilisée est le N/m.

- Si l’on place une goutte d’eau sur un support à faible énergie de surface ou à faible tension superficielle, les forces d’attractions internes de la goutte seront plus fortes et elle aura donc un minimum de contact avec le support en question, par exemple un film plastique.

- Si, au contraire, on place cette goutte d’eau sur un support à forte énergie de surface, par exemple le verre, les forces intérieures qui forment la structure de cette goutte auront tendance à être contrebalancées.

Expérience démontrant la Tension Superficielle

Matériel utilisé : Une pipette Une pièce de monnaie De l’eau L'expérience consiste à verser des gouttes d’eau sur une pièce de monnaie à l’aide d’une pipette.On remarque qu’une sorte de membrane se forme empêchant l’eau de couler afin de minimiser sa surface. Cela s’explique par la tension de surface qui garde les molécules d’eau liées les unes aux autres.

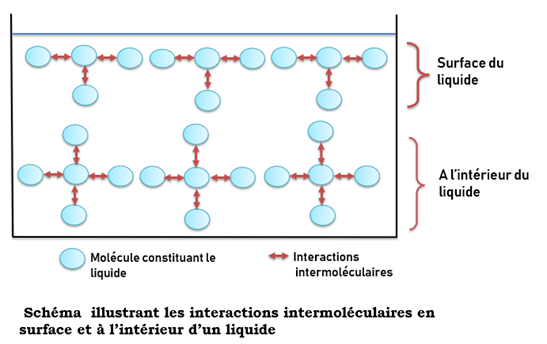

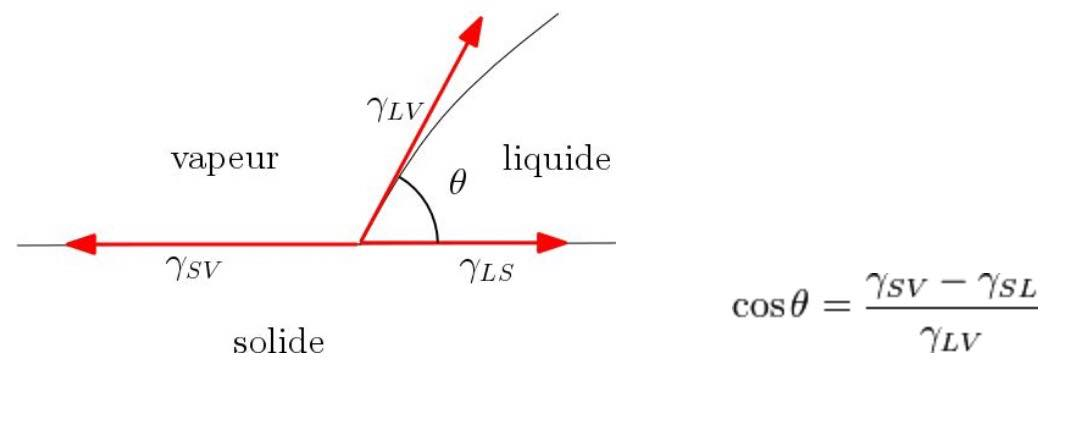

Angle de contact et mouillabilité

- moins que 90° : surface hydrophile

- entre 90° et 140° : surface hydrophobe

- plus que 150° surface superhydrophobe

On peut calculer l'angle de contact par la formule ci dessous :

Où

,

,  et

et  sont respectivement les tensions superficielles solide/vapeur, solide/liquide et liquide/vapeur.

sont respectivement les tensions superficielles solide/vapeur, solide/liquide et liquide/vapeur.Les tensions superficielles de ces trois interfaces déterminent l'angle de contact entre la goutte et et son support.

Expérience :

Matériel à utiliser : Une bougie. Un briquet. Une plaque en verre. De l’eau. Une pipette. On allume la bougie puis on commence à bruler la plaque en verre. On prend après de l’eau à l’aide de la pipette et on verse des gouttes sur la surface carbonée puis sur la surface du verre qui n’a pas été brulée. On remarque alors que les gouttes sur la surface brulée ont gardé leur forme sphérique alors que celles sur le verre avaient une forme plutôt aplatie.

L'hydrophobie chez les êtres vivants: Le lotus

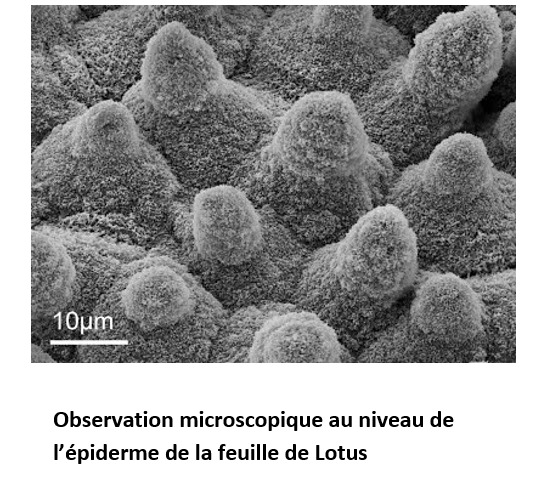

La feuille de lotus minimise sa surface de contact avec l’eau grâce à sa surface rugueuse, constituée de petites bosses très serrées nommées papilles mesurant de 10 à 20 microns de hauteurs.

Le lotus présente en plus une hétérogénéité de ces excroissances permettant la réduction de la surface de contact avec l’eau.

Au niveau de la cuticule on retrouve une couche de cire qui a des propriétés hydrophobes. En effet, la cire est composée principalement d’atomes de carbone et d’hydrogène et exerce donc une force répulsive sur l’eau. Ainsi, la goutte d’eau garde sa forme sphérique et n’adhère pas à la surface des papilles.

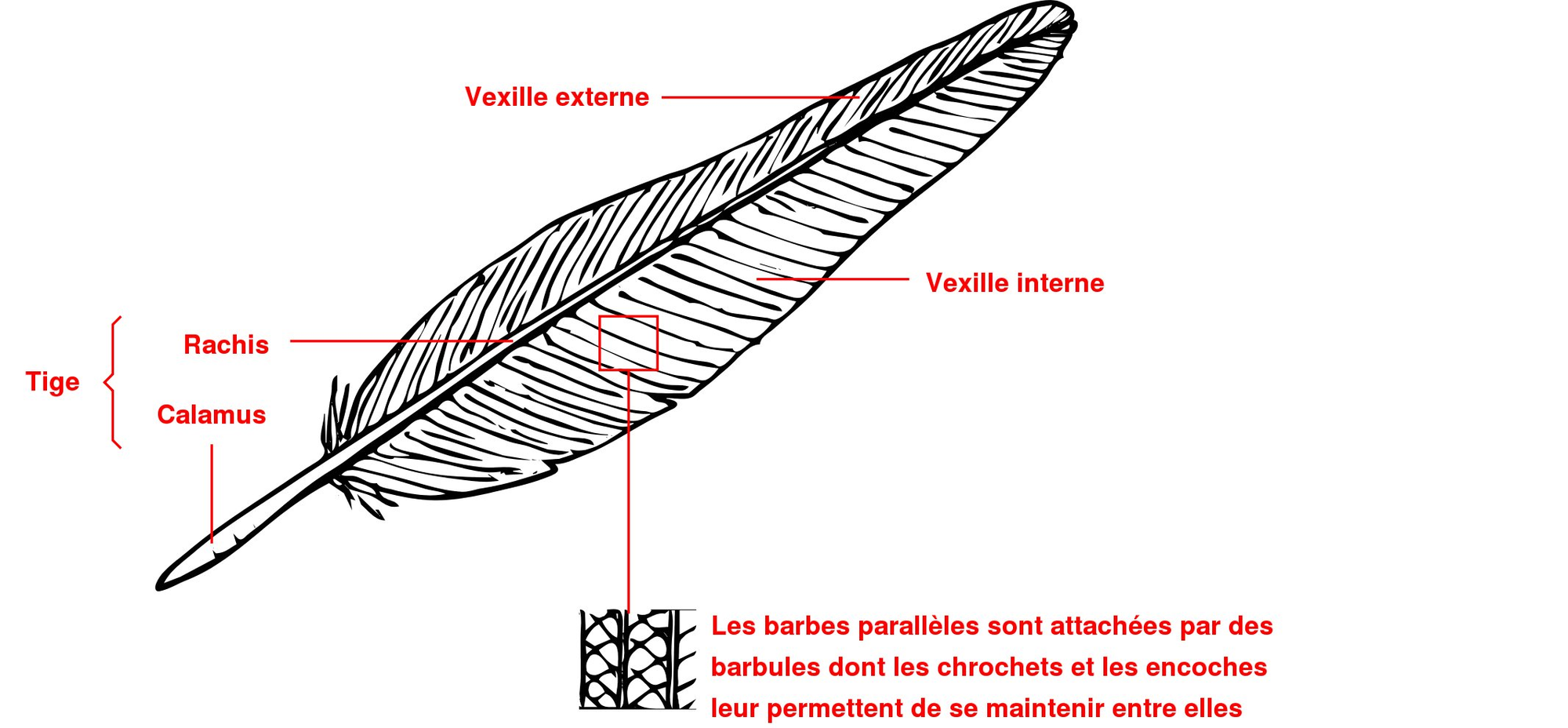

L'hydrophobie chez les etres vivants : Le canard

Le canard, étant un oiseau qui vit la plupart du temps dans un milieu aquatique, doit sécher rapidement ses plumes pour être plus léger et pouvoir nager sans soucis. C’est pourquoi les plumes de canard sont super hydrophobes et n’ont, ainsi, pas besoin de sécher à la sortie de l’eau. Pour faciliter cela, les plumes sont graissées, ce qui assure la résistance des plumes à l’eau.

- Structure de la plume :

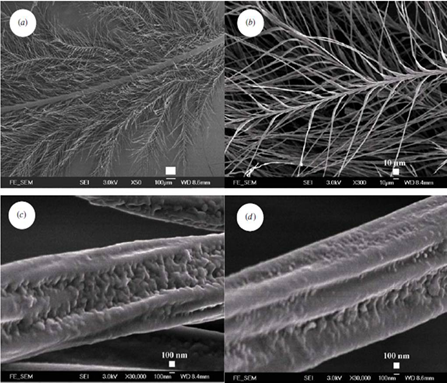

Observation au microscope électronique d'une plume de canard

Ces micro poils sont à l’origine de l’imperméabilité des plumes de canard. Cependant, cet oiseau possède une glande uropygienne qui, elle aussi, participe au caractère hydrophobe de ses plumes.

- Qu'est-ce que la glande uropygienne ?

On vient de voir que la cire joue un rôle important dans l'hydrophobie de la feuille de Lotus et du plumage du canard.

On se demande alors, qu’est ce qui confère à la cire sa qualité hydrophobe ?

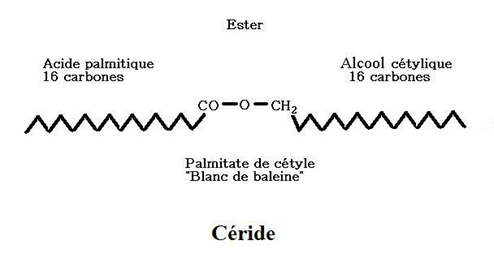

La cire appartient à la famille des cérides qui sont des lipides.

Cette molécule a une chaîne carbonée très longue avec un groupe ester au milieu : en effet ce groupe est polaire mais la polarité globale de la molécule est atténuée par la chaîne carbonée apolaire bien plus grande que le groupe ester. Ainsi, cette molécule est apolaire et n’est pas attirée par l’eau.

La drépanocytose

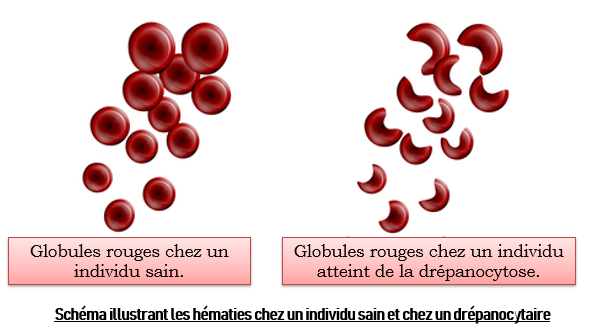

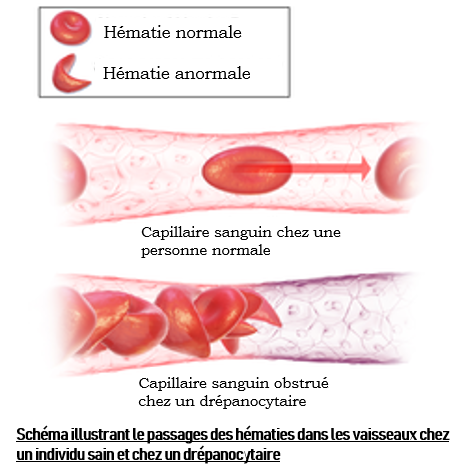

La drépanocytose est une maladie autosomale récessive due à une mutation du gène b globine situé sur le chromosome 11. Il s'agit d'une maladie de l'hémoglobine. Les globules rouges sont déformés et ont du mal à circuler dans le sang.

Chez un drépanocytaire, une substitution de l’acide aminé glutamique en valine en position 6 entraîne la perte du caractère hydrophile de l’hémoglobine. Cette mutation de gene entraîne la formation d’une hémoglobine S anormale chez les personnes atteintes, remplaçant l’hémoglobine A présente chez une personne normale (en pourcentages variables selon le degré gravité de la maladie). Cette hémoglobine S est insoluble dans l’eau : Elle devient donc hydrophobe après la mutation.

Ce caractère hydrophobe fait perdre la solubilité de l’hémoglobine. Ceci explique la forme falciforme (en croissant) du globule rouge favorisant la formation de caillots qui vont obstruer les petits vaisseaux (capillaires sanguins), conséquence d’une ischémie des tissus habituellement irrigués par ces capillaires. Ces thrombus provoquent des crises vaso-occlusives particulièrement douloureuses dans les muscles et des risques de complications organiques graves (squelette, rate, tube digestif, cerveau).

En conclusion,

L'hydrophobie est un exemple du Biomimétisme. Ce phénomene s'explique par la polarité des molécules et la tension superficielle. Il dépend également de l'angle de contact entre une goutte d'eau et la surface sur laquelle elle est déposée. De différentes espèces végétales et animales tels que le Lotus et le canard possèdent cette caractéristique. L'hydrophobie explique aussi la physiopathologie de la drépanocytose.